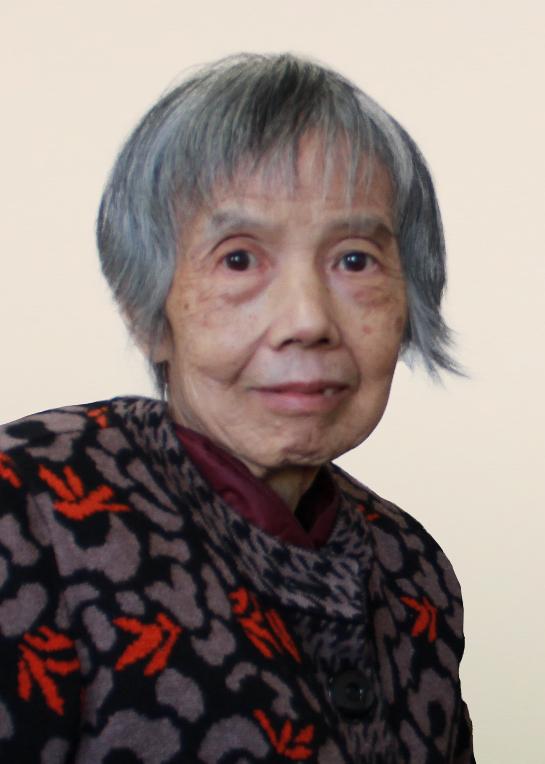

“中国根本没有能力造出芯片,即使造出来中国芯片也落后世界 20 年!”1989 年,黄令仪参加国际芯片展,竟发现中国在展会上无一席之地,并且还听到一些人这样说道,让黄令仪内心悲痛万分,随后回国她立刻投入研发,没想到为中国省下万亿。 2023 年 4 月 20 日,86 岁的黄令仪在北京逝世时,龙芯中科的实验室里,新一代芯片还在进行最后的测试。 这个从 65 岁起投身龙芯项目的老人,用晚年 21 年的时光,为中国芯片筑起了一道自主防线。而这一切的起点,是 1989 年那个让她心碎的国际芯片展。 展会上,欧美企业的展台前人头攒动,最新款芯片的参数被反复播报,唯独没有中国的一席之地。 “中国造不出芯片” 的论调像针一样扎进黄令仪心里。她攥着衣角在展厅走了一圈又一圈,眼前浮现出 20 世纪 60 年代的场景。 那时她刚加入中国第一个芯片研究团队,在匮乏的条件下,用算盘计算数据,硬是研制出半导体三极管,为 “东方红一号” 卫星提供了关键元件。可 80 年代的停滞,让中国芯片与世界的差距越拉越大。 回国后,年过半百的黄令仪直奔研发中心。她知道,芯片是信息时代的引擎,没有自主芯片,高科技产业永远要被人掐住咽喉。 2001 年,中科院计算所的胡伟武博士找上门时,65 岁的她正在整理几十年的研究笔记。 “加入龙芯项目吧”,胡伟武的话刚说完,她立刻点头:“这是我一生热爱的事业,愿意付出所有。” 龙芯团队的办公室里,灯光常常彻夜不灭。国外技术封锁严密,连参考资料都要靠手抄,黄令仪带着年轻人从基础设计学起,饿了啃面包,困了趴在桌上眯一会儿。 她总说:“我们没有退路。”2002 年 8 月,龙芯 1 号问世那天,团队成员相拥而泣 —— 这款性能不及国际顶尖水平的芯片,却是中国自主 CPU 的零的突破。 2005 年龙芯 2 号发布时,性能已是 1 号的 10 到 15 倍。可资金短缺的难题突然袭来,项目差点停摆。 黄令仪没犹豫,回家翻出存折,把仅有的 11 万元积蓄全投了进去。 “钱没了可以再挣,芯片停了,国家就被动了。” 她的举动打动了许多人,后续支持陆续到位。 2010 年,龙芯 3 号横空出世,这款完全自主研发的高性能芯片,让中国在高端芯片领域有了话语权。 2019 年,搭载龙芯的北斗导航卫星发射成功,卫星终于装上了 “中国芯”。 同年,龙芯年销量突破 50 万颗,在国防、航天等领域广泛应用,为国家省下万亿外汇。 2022 年,龙芯中科登陆科创板,成为国产 CPU 第一股。 黄令仪的办公桌上,始终放着一张 “东方红一号” 的照片。从卫星三极管到龙芯芯片,她的职业生涯跨越了中国芯片发展的半个多世纪。 有人问她累不累,她指着实验室里的年轻人:“看他们就有劲儿。” 直到生命最后阶段,她还在病房里审阅芯片测试报告。 如今,龙芯团队的年轻人还在续写她的故事。那个 1989 年让她心碎的国际芯片展,早已出现中国企业的身影。 黄令仪用一生证明,中国不仅能造出芯片,更能在自主创新的道路上越走越远。她省下的万亿,不止是金钱,更是一个国家在科技领域的尊严与底气。 参考来源:中国龙芯之母”黄令仪逝世,65岁出山研发“龙芯”芯片. 澎湃新闻. [2024-03-27]